エネルギー編 受験の基礎知識

1 エネルギー市場の現状とLPガス

- (1)エネルギー市場の現状とLPガス

- ① 暮らしとエネルギー

- ② 一次エネルギーと二次エネルギー

- ③ LPガスは供給と需要

- (2)LPガスの位置づけと役割

- ① LPガスの供給特性・環境特性・業態特性

- ② LPガスの位置づけ

- ③ LPガスの歴史

- ④ LPガスの法律

2 LPガスの特性

- (1)単位の基礎知識

- ① ガス器具使用時の注意事項

- ② 体積、力、圧力、仕事率

- (2)LPガスの基礎知識

- ① LPガスの性質

- ② LPガスの燃焼特性

- ③ LPガスの燃焼範囲

- ④ LPガス(プロパン)の熱量

- ⑤ LPガス容器(ボンベ)の浮力

3 LPガスの流通

- (1)流通経路

- ① 供給、価格両面の安定

- ② 輸入から消費にいたる流れ

- (2)基地・配送センター・バルク供給

- ① 輸入基地・一次基地

- ② 二次基地・充てん所(三次基地)

- ③ 配送センター

- ④ バルク供給

- (3)需給・価格

- ① 国際需給

- ② 国内需給

- ③ 価格(輸入価格・FOB価格・CIF価格)

- ④ LPガスの販売価格

- ⑤ LPガスと都市ガスの価格比較

- (4)備蓄

- ① 民間備蓄

- ② 国家備蓄

4 LPガスの利用

- (1)LPガスの安全機器(安全器具)

- ① マイコンメーター(S型メーター)

- ② ガス漏れ警報器

- ③ CO(一酸化炭素)警報器

- ④ ヒューズガス栓

- ⑤ 感震遮断装置

- ⑥ 立ち消え安全装置

- ⑦ 過熱防止装置

- ⑧ 消し忘れ防止装置

- ⑨ 不完全燃焼(CO)防止装置・機能

- ⑩ 集中監視システム

- (2)LPガスの安全装置

- LPガスの安全装置

- (3)LPガス機器(ガス器具)

- ① Siセンサーコンロ

- ② エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)

- ③ エコウィル(ガスエンジン給湯器)

- ④ エネファーム(ガス仕様民生用燃料電池)

5 LPガスと防災

- (1)災害に強いLPガス

- ① LPガスの強み

- ② 東日本大震災とLPガス

- (2)LPガス容器とバルク貯槽

- ① LPガス容器

- ② ガスバルク供給

- (3)災害対応LPガスバルク

- ① 災害対応LPガスバルクの機能

- ② 学校など公的避難所での利用

- ③ 病院や高齢者施設での利用

- ④ ホテルやマンションでの利用

- ⑤ 工場・事業所での利用

1 エネルギー市場の現状とLPガス

(1)エネルギー市場の現状とLPガス

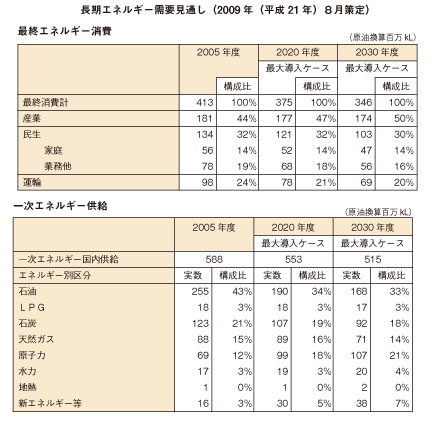

① 暮らしとエネルギー

私たちの暮らしや産業はエネルギーの利用によって成り立っています。

その一方で、利用が増大することにより、温室効果ガスである炭酸ガス(CO2 )の排出量も増えており、これが世界的な異常気象を招いています。そこで、CO2 を排出する化石エネルギーの消費をできるだけ抑える努力や、太陽光や風力など自然エネルギーへの移行が課題となっています。LPガスは化石エネルギーですが、天然ガスなどと同等にCO 2 排出量が少ない特徴を持っています。

② 一次エネルギーと二次エネルギー

エネルギーには、一次エネルギーとしてLPガスを始め、石油、石炭、天然ガス、原子力、水力などがあり、それらからさらに電気などの二次エネルギーがつくり出されています。

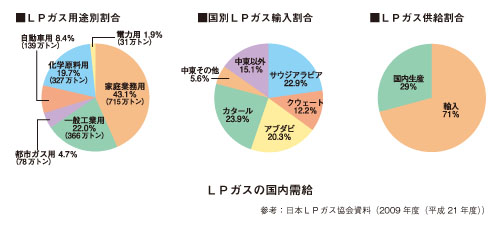

こうした中で、LPガスは年間約1700万t( 2009年度(平成21年度))の需要があり、国内最終エネルギーの約4%を占めています(日本LPガス協会調べ)。

③ LPガスは供給と需要

LPガスは供給面では、全体の7 割が中東などの産ガス国から輸入され、残り3割は国内において輸入原油より生産されています。

一方、その用途は家庭業務用として全国の総世帯数の約半分、2500 万世帯で利用されているのをはじめ、タクシーを中心とした自動車用、工業用、化学原料用、さらに都市ガス用や電力用として幅広く利用されています。

(2)LPガスの位置づけと役割

① LPガスの供給特性・環境特性・業態特性

1) 供給特性

○分散型エネルギー

設置が容易で、簡便に供給できます。このため、災害時にも活躍する分散型エネルギです。個別供給(戸建て、集合住宅)、小規模導管供給(70 戸未満の集中配管供給)があります。なお、70 戸以上の導管供給になるとガス事業法の適用を受けます(簡易ガス事業)。

○経済性

必要なときに必要な量のお湯や熱をつくれるので、家族構成や生活サイクルが変化しても対応できるエネルギーです。

2) 環境特性

LPガスは、天然ガスと同等に環境特性がすぐれている(クリーン、温室効果ガス(CO2 )の発生が少ない)と言えます。

それぞれのエネルギーのCO2 排出量を比較する場合は、熱量の単位を統一して同一条件にしたうえで行います。

家庭用のLPガスはほぼすべてプロパンガスとなっており、1m3 あたりのCO2 排出量は6.0kg です。これに対し、電力は原子力や火力発電などを含めた全電源平均で1kwh あたり0.43kg です(電力のCO2 排出量は、各電力会社が原子力などと、火力(石炭、LNGなど)の発電比率から算定しており、毎年変化しています。)。

これを、1MJ あたりで比較すると、プロパンは0.06kg、電気は0.12kg となります。つまり、電力は2 倍も多くCO2 を排出していることになります。(2010

年(平成22 年)度版環境家計簿「えこ帳」に基づく)

3) 業態特性

LPガス販売事業は、一般には、容器に充てんされたLPガスを、個々のお客様宅にお届けする形態であるため、お客様や地域に密着していることが大きな特徴です。また、都市部から郊外、さらに島しょなどにまで、全国くまなく供給され、人々の暮らしや産業を支えています。

② LPガスの位置づけ

LPガスは国の「エネルギー基本計画」(2010 年(平成22 年)6月)の中で、「分散型エネルギー供給源であり、災害時対応にもすぐれている」ほか、「化石エネルギーの中で比較的CO 2 排出量が少ないクリーンなガス体エネルギーである」とされ、「重要なエネルギー源として、引続き低炭素社会の実現にも資する利用を促進する」と位置づけられています。

③ LPガスの歴史

1929 年(昭和4 年)8月19日、世界一周に挑んでいたドイツの飛行船「ツェッペリン伯号」が、茨城県・土浦の霞ヶ浦に飛来しました。このとき、プロペラ推進エンジン用の燃料として使用されていたのがLPガス(プロパンガス)。このため、これがわが国での「LPガスの初めて」として知られています。

ツェッペリン伯号は、全長236.6m、最大直径30.5 mで、キラキラ輝く外部(外皮膜)は、木綿の帆布にアルミ塗料が塗られていました。マイバッハVL 2 水冷V型12 気筒550 馬力エンジンを5基積んでおり、最大速度は128km/h。乗員は35 名、旅客40 名で、この世界一周は成し遂げられました。

1929 年はニューヨーク株式市場が大暴落(10 月24 日)し、世界恐慌がはじまった年でもあります。翌年、わが国は昭和大恐慌に見舞われました。

記録によれば、この1929 年にはガス瞬間式湯沸器(元止式、都市ガス用)が登場。遅れて、1950 年(昭和25 年)に貯湯式湯沸器が誕生しています。

LPガスが家庭用燃料として使われはじめたのは、四半世紀経った1953 年(昭和28 年)ごろからとされています。当時はまだ、都市ガス地域以外での家庭用燃料は薪炭・練炭が主流でしたが、1955 年(昭和30 年)代半ばに入ると「取扱いが便利でハイカロリーな燃料ガス」として、LPガスが急速に普及していきました。

④ LPガスの法律

LPガスの保安と取引については、高圧ガス保安法から分離された「液化石油ガス法」で定められています。昭和42年(1967年)に制定され、翌43年(1968年)に施行されました。所管は保安面が経済産業省、流通面が経済産業省の分庁である資源エネルギー庁となっています。

液化石油ガス法は、一般家庭・業務用向けの販売事業、保安業務、貯蔵施設・充てん設備、液化石油ガス設備工事、液化石油ガス器具などについて定めています。

LPガスについてはほか、容器(ボンベ)などについて高圧ガス保安法で定められているほか、関連する法令はガス事業法、消防法、建築基準法、電気事業法、消費生活用製品安全法、計量法、水道法、道路法、道路運送車両法、特定商取引法などと多岐にわたります。

2 LPガスの特性

(1)単位の基礎知識

① ガス器具使用時の注意事項

単位とは、量を数値で表すための基準となる約束された一定量のことで、物質のおかれている状態を表します。LPガスの単位は、体積、力、圧力の単位があります。単位は、流通面では計量するときの基準となりますし、保安面では状態や状況を正しく伝えるための基準となります。

国際単位系(SI)は世界的に統一された単位系であり、我が国でも計量法が全面的に改正され、1993 年(平成5年)11 月1日から施行され、液化石油ガス法においても1997 年(平成9年)の改正からSIに移行されました。これに伴い、力のキログラム(従来単位では、質量のkg と区別して、力は正しくはkgf と表します)、熱量のカロリー(cal)は現在一般的に使用されません。

SIへの移行により、計量法においては栄養学や生物学に関する事項を除いて旧単位の使用が禁じられています。旧単位で表示されたガス機器がまだ使用されているため、旧単位をSIに換算するときは、正しい単位換算をしましょう。

② 体積、力、圧力、仕事率

1) 体積の単位

体積とは、ある物体が3次元空間において、どれだけの場所を占めるかを表しており、その単位は立方メートル(m3)と書きます。m3は、「りゅうべい」と読む場合もあります。

2) 力の単位

SIでは力の単位にニュートン(N)が用いられ、1Nとは、質量1kg の物体に作用し、1m/s 2 の加速度を生ずる力と定義されます。

3) 圧力の単位

圧力は物体の単位面積1m2 当たりに作用する力(N)であるから、その単位はN/ m2 となり、これをパスカル(Pa)と書きます。

SIへの移行以前は、水銀柱の高さ(mm)で表した圧力の単位をmmHg といい、従来は760mmHgを標準大気圧1atm としていました。これを計量法では、101325Pa と定義されます。

4) 仕事率の単位

単位時間当たりに変化・使用・消費されるエネルギーの率を仕事率といい、その単位はワット(W)と書きます。ガス器具においては、主に器具の能力(ガス消費量)を表すために用います。

(2)LPガスの基礎知識

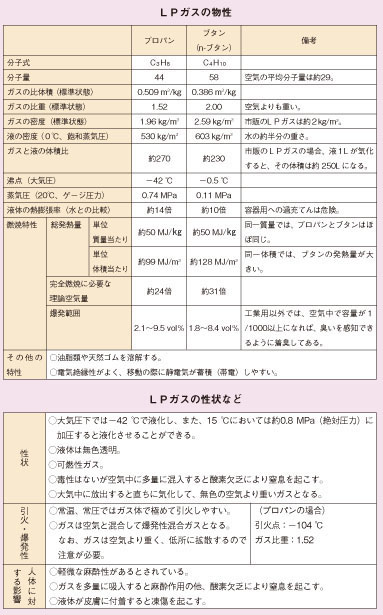

① LPガスの性質

1) LPガスとは

「LPガス」又は「LPG」という名称は、英語の「Liquefi ed Petroleum Gas」(リキファイド ペトロリウム ガス)、つまり「液化された石油ガス」を意味する用語の頭文字をとったものであり、液化石油ガス法令では「液化石油ガス」といわれます。

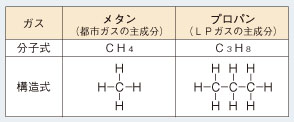

2) LPガスの組成

LPガスに含まれる炭化水素はプロパンが最も多く、ブタンがそれに次ぎ、プロピレン(プロペン)、ブチレン(ブテン)などが若干含まれています。

3) LPガスの規格

お客様に供給されるLPガスは法令において規格が定められており、これ以外のものは販売してはならないこととされています。また、LPガスは供給設備に腐食を生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければなりません。

なお、日本工業規格K 2240 液化石油ガス(LPガス)は、法令で定められた組成の他に、家庭用燃料と工業用燃料を区別するための組成やその他物性、さらにはそれに関する試験方法等について詳細に規定しています。

4) LPガスの比重

ガスの質量とそれと同体積の標準状態(0℃、0.1013MPa)における空気の質量との比を、そのガスの比重といいます。つまり、比重が1より大きければ空気よりも重く、1より小さければ空気よりも軽いことを示します。

LPガスの主成分であるプロパンやブタンの比重は1より大きいため空気よりも重く、漏えいすると下方に滞留します。また、都市ガスの主成分であるメタンの比重は1より小さいため空気よりも軽く、漏えいすると上方に拡散します。

5) 液の熱膨張

一般に物質は、温度が上がれば膨張して体積が大きくなり、温度が下がれば収縮して体積が小さくなります。

LPガスも温度の上昇に伴って膨張します。密閉した容器中の液状のプロパンが60℃のときの体積は、15℃のときの体積の約120%になり、この増加量は同条件の水の約20 倍です。そのため、LPガスを容器等に充てんするときは、この膨張を見込んで容器内の気相部を確保する必要があります。

6) 沸点

一般に液体の表面に加わる圧力が標準大気圧(0.1013MPa)のときに沸とうする温度を「沸点」といいます。LPガスに関係するガスの沸点は、プロパンが- 42℃、ブタンが- 0.5℃です。 沸点が- 42℃であるプロパンは大気圧下・常温で激しく沸騰し蒸発します。そのため、LPガスの液体が直接身体に触れた場合、蒸発熱が奪われて凍傷を起こします。

② LPガスの燃焼特性

1) 発火点

可燃性ガスと空気の混合ガスを一様にある温度まで加熱すると、発火して燃焼が起こります。この最低温度を「発火点」といい、プロパンと空気の混合気体の発火点は460 ~ 520℃です。

2) 完全燃焼と不完全燃焼

LPガスに十分な空気(酸素)を供給して燃焼させると二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を生成します。このような状況での燃焼を「完全燃焼」といいます。

これに対して、燃焼するとき空気が不足したり、又はその他の条件で完全に二酸化炭素と水にならない場合があります。この状態を「不完全燃焼」といいます。不完全燃焼が起こると有毒な一酸化炭(CO)が発生することから、適切な燃焼状態に注意することが必要です。

3) 爆発範囲

特殊なもの(アセチレン等)を除いて、物質は空気などの支燃性ガスが存在しなければ燃焼することはありません。ガスと空気がどの程度混合した場合に燃焼するかを示した値を「爆発範囲」といいます。

一般にこの爆発範囲は、大気圧下における空気と可燃性ガスの混合物の可燃性ガスの容量パーセントで表されており、燃焼することのできる最高濃度を「爆発上限界」(UEL)、最低濃度を「爆発下限界」(LEL)とよんでいます。

LPガスの成分であるプロパン、ブタンなどは、空気よりも重いため低所に滞留しやすく、爆発下限界が小さいため、少量の漏えいでも爆発範囲内になるおそれがあり、取扱いに注意が必要です。

③ LPガスの燃焼範囲

空気中でLPガスが燃える濃度の範囲は、都市ガスより狭く、1.8~9.5%です。これ以下でも、これ以上の濃度でも燃焼しません。都市ガスの燃焼範囲はLPガスより少し広い5.0~15%です。

一方、この数値から分かるように、LPガスは都市ガスより少ない濃度のときに燃焼する特性があります。

④ LPガス(プロパン)の熱量

・気体のプロパンの1m³あたりの熱量は、都市ガスの半分である

・気体のプロパンの1m³あたりの熱量は、都市ガスの2倍である

◎気体のプロパンの1m³あたりの熱量は、都市ガスの2倍である

気体のプロパンを1㎥燃やすと、約100MJ(メガジュール、24,000kcal)の熱量が発生します。これに対し、都市ガス(天然ガス、13A)の場合は、1m³燃やしたときの熱量は46MJ(11,000kcal)です。つまり、気体1m³あたりのプロパンの発熱量は都市ガスの2倍以上あり、高熱量、高効率であるということができます。

⑤ LPガス容器(ボンベ)の浮力

満タンにLPガスが詰められた容器(50kg用)は、水に入れると浮きます。

50kg用の容器は、高さが大人の胸ほどまであり、満タンにすると総重量は90kg弱になりますが、水には浮きます。

アルキメデスの原理から浮力を計算すると、次のようになります。なお、一般に50kg用の容器は、内容積が118ℓあり(液体のLPガスを50kg詰めることができる)、容器本体の重さが36kgほどあります。また、液比重は水の半分です。

浮力:容積118ℓ×水の密度1kg/ℓ=118kgf…1156N *1kgf = 9.8N(ニュートン)

重量:LPガス50kg+容器36kg=86kgf …843N

これにより、重量の843Nに対し、浮力が1156Nと大きいので、浮くことになります。

3 LPガスの流通

(1)流通経路

① 供給、価格両面の安定

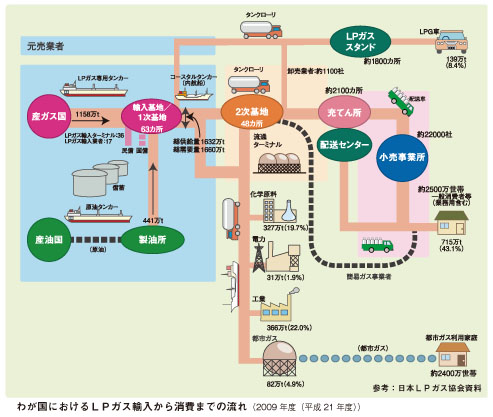

わが国のLPガスは7割が海外から輸入され、残りも輸入原油からつくられています。供給、価格両面の安定のため、備蓄体制の拡充と産ガス国の増産やガス輸入先の多様化で改善を進めています。

② 輸入から消費にいたる流れ

一般家庭用の場合、輸入・生産基地から内航タンカーやタンクローリなどで全国のLPガス充てん所(充てん基地)へ出荷され、ここでLPガス容器に詰められ、お客様宅へ届けられます。

(2)基地・配送センター・バルク供給

① 輸入基地・一次基地

輸入基地は、産ガス国から輸入されてきたLPガスを貯蔵する施設で、LPガスは液体のまま貯蔵されます。この輸入基地や、原油を精製してLPガスを生産・出荷する石油製油所、また、石油化学工場のタンク設備基地を総称して一次基地と呼びます。LPガスはここから内航タンカーやタンクローリ、

あるいは鉄道(タンク貨車)で各地の二次基地に出荷されます。

LPガスは一般家庭用のほか、自動車用、工業用、都市ガス用、電力用、

化学原料用として幅広く利用されています。このため、輸入基地・一次基地が全国63

カ所、二次基地が48 カ所あります。

②二次基地・充てん所(三次基地)

一次基地と充てん所の中継基地を二次基地と呼びます。充てん所は全国に約2100 カ所あり、充てん基地や三次基地とも呼ばれます。

二次基地は沿岸や内陸に配置され、LPガスは常温・高圧タンクで貯蔵されます。LPガスはここからタンクローリなどに積み込まれ、各地の充てん所に輸送され、ここでさらにLPガス容器などに充てんされ、一般家庭や業務用、工業用などのお客様へ配送されます。

③配送センター

LPガス容器にLPガスを充てんし、専用トラックなどで各戸へ配送する拠点を言います。一般には充てん所がその役割を担っています。各社ごとの錯綜配送をなくしてLPガスの流通コストを削減する狙いから、元売、卸売事 充てん所は全国に約2100 カ所、スタンドが約1800 カ所にあります。充てん所は1990 年(平成2年)代には約2700 カ所以上ありましたが、流通コストを削減するために統合再編が進んでいます。

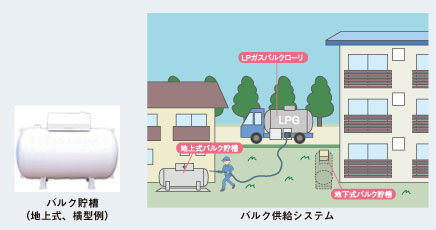

④ バルク供給

バルク供給は、バルク貯槽・バルク容器による一般家庭等への新しいLPガス供給システムです。工場などを対象とした従来の大規模なバルク供給と区別して、「新バルク供給(または民生用バルク供給)」と呼ばれることもあります。

一般家庭など消費先に設置したバルク貯槽・バルク容器にバルクローリ(充てん設備)からホースでLPガスを直接充てんします。1997 年(平成9年)に改正液化石油ガス法が施行されて、一般消費者等向けバルク供給が始まりました。

バルク供給のメリットは、外観がすっきりすることや、配送サイクルの減少による流通コストが削減できることなどにあります。

(3)需給・価格

① 国際需給

世界のLPガスの流れは、以前は「スエズ以西」と「スエズ以東」で市場が二分されていましたが、近年は世界最大のLPガス輸入国であるわが国はもちろん、中東、アフリカ、アメリカなど各地域でLPガス市場のグローバル化が進み、さながら“ 世界LPガス市場” が形成されています。

激しく変動する原油市場へのリンクという価格決定メカニズムと、中国やインドなどといった新しいLPガス需要国の台頭、そのうえでのこうした市場構造の変化などにより相互間の輸出入が増え、わが国の需給・価格も大きく変動する状況が続いています。

② 国内需給

わが国は世界最大のLPガス輸入国です。輸入量は国内供給量の71%(2009 年度(平成21 年度) 実勢ベース)を占めています(残り29%は輸入原油の精製による国内生産分)。不安定な中東市場への 依存度を減らそうと努力していますが、現状は輸入LPガスの85%を中東に依存しています。

③ 価格(輸入価格・FOB価格・CIF価格)

LPガスはわが国の需要量の7割がLPガスのまま海外から輸入されています。そのほか、3割は輸入された原油を精製してつくられます。輸入価格にはFOB価格とCIF価格があり、FOB価格はドル建て、CIF価格は円建てとなります。

1) FOB価格

産ガス国から船で積み出す際の価格で、「Free On Board」(フリーオンボード)の頭文字をとって呼ばれます。単に「輸入価格」と言う場合には、一般にこちらを指します。

2) CIF価格

専用タンカーによる輸送運賃(フレート)、保険料などを含んだわが国への入着価格です。「Cost Insurance and Freight」(コスト インシュランス アンド フレート)の頭文字をとって呼ばれます。

3) CP

CP(Contract Price)(コントラクト プライス)とは、サウジアラビアが1994 年(平成6年)10 月から導入した、輸入国の取引先と交わす契約価格を指します。サウジアラビアの国営企業であるサウジアラムコ社が決定し、取引先に通告する制度になっています。

④ LPガスの販売価格

LPガスの料金は、基本料金、従量料金ともにお店ごとに異なります。普通の商品と同様に自由価格制となっているLPガス料金は、基本料金、従量料金ともに、地区や県で統一することは独占禁止法で禁じられています。

なお、基本料金は、ガス供給のために必要な月々の固定費で、LPガス供給設備や保安に関する費用も含まれています。LPガスの使用量の多少にかかわらず、決まった金額が請求されます。ガス警報器や集中監視システムの設備利用料金が含まれている場合もあります。

これに対し、従量料金はガスの使用量に応じて支払っていただく料金で、ガス原料費や容器配送費なども含んでいます。

⑤LPガスと都市ガスの価格比較

LPガス(プロパン)の発熱量は、1㎥あたり100.4MJ(メガジュール、24,000kcal)です。これに対し、都市ガス(天然ガス)は1㎥あたり46.0MJ(11,000kcal)と、LPガスのほぼ半分のパワーとなっています。このため、LPガス料金を都市ガスに換算するときは、2分の1にします。

計算では、LPガス10㎥(=7,000円)を使用したとき、都市ガスなら21.83m³を使用したことになります。(LPガス100.4MJ/都市ガス46.0MJ)×10m³=21.83m³ 都市ガス21.83m³(=7,000円)。

逆に都市ガス20m³(=7,000円)を使用したとき、LPガスなら9.16m³を使用したことになります。(都市ガス46.0MJ/LPガス100.4MJ)×20㎥=9.16m³ LPガス9.16m³(=7,000円)。

(4)備蓄

① 民間備蓄

石油の備蓄の確保等に関する法律が1981 年(昭和 56 年)に改正され、LPガス輸入業者に法定備蓄量を常時保有するよう義務づけられました。以後、毎年法定備蓄量を積み増し、1988 年度末(昭和63 年度末)には 50 日分の法定備蓄量を達成し、不測の事態における供給中断に備えています。

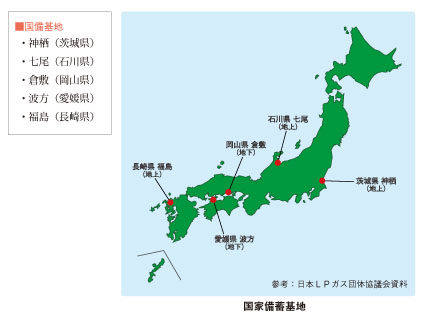

② 国家備蓄

1990 年(平成2年)に勃発した湾岸危機で一部中東地域からのLPガス供給が途絶えたことなどから、国においても備蓄することとなり、現在約150 万t の備蓄に向けて準備が進められています。国備備蓄基地は全国5カ所に配置されています。国家備蓄は約150 万t(約40 日分)を目標にしています。

4 LPガスの利用

(1)LPガスの安全機器(安全器具)

①マイコンメーター(S型メーター)

LPガスの漏えいや消し忘れ(長時間使用)など、ガスの流れに異常があるとき、ガスメーターに内蔵されたマイコンが判断し、ガスを自動的に遮断します。また、ガスを使用中に大きな地震(震度5相当以上)を感知したときも、ガスを自動的に遮断します。さらに、微少なガス漏れが30日以上続いたときには「警告」を表示します。ほぼ全戸に設置されています。

地震などでストップしたとき、ガス設備に損傷がなければ、メーターの復帰ボタンを押すことで、ガス供給を再開できます。

![]()

②ガス漏れ警報器

わずかなガス漏れを感知して、ブザーや音声などで知らせます。ほぼ全戸に設置されています。

③CO(一酸化炭素)警報器

不完全燃焼などによって発生した一酸化炭素(CO)を感知して、ブザーや音声などで知らせします。一酸化炭素は無色透明・無臭のガスで、吸い込むと意識不明や死亡にいたることもあります。

ガス漏れ警報器・火災警報器とセットになった複合型も販売されています。

④ヒューズガス栓

ゴム管が外れるなどして、ガスが急に大量に流れると自動的にガスを止めます。

⑤感震遮断装置

ガス使用中に、地震(震度5相当以上)があると自動的にガスを止めます。マイコンメーター(S型メーター)にはこの機能が内蔵されています。

⑥立ち消え安全装置

ガス器具を使用中に、風や煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止めます。

⑦過熱防止装置

天ぷら鍋などが熱くなりすぎると自動的にガスを止め、過熱による火災を未然に防ぎます。天ぷら火災は、天ぷら油に火が入って起きるのではなく、天ぷら油の温度が高くなり過ぎて起きる(自然発火)ので、注意しましょう。

⑧消し忘れ防止装置

コンロ、グリルのガスをつけて一定時間が過ぎるとガスを自動的に止め、消し忘れによる事故を防止します。

⑨不完全燃焼(CO)防止装置・機能

ガス器具が不完全燃焼を起こしたときに自動的にガスを遮断します。屋内に設置する湯沸器や給湯器には設置されていますが、古い器具には付いてないものも多いで注意しましょう(交換をお勧めします)。

⑩集中監視システム

マイコンメーターから「異常」の知らせを受けると、集中監視センターに自動通報し、販売事業者に連絡が入る安全管理システムです。ほか、自動的に検針したり、ガス切れがないようにも監視しています。

マイコンメーターから「異常」の知らせを受けると、集中監視センターに自動通報し、販売事業者に連絡が入る安全管理システムです。ほか、自動的に検針したり、ガス切れがないようにも監視しています。

(2)LPガスの安全装置

最近のガス機器には、フェールセーフ(多重安全)の考え方から、いろいろな安全装置や便利機能がついています。主なものをあげると、表のようになります。

(3)LPガス機器(ガス器具)

① Siセンサーコンロ

立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消忘れ防止装置の3つの安全装置がバーナー全口に搭載された家庭用こんろは、「Siセンサーコンロ」とよばれ、その普及に業界全体で力を入れています。

立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消忘れ防止装置の3つの安全装置がバーナー全口に搭載された家庭用こんろは、「Siセンサーコンロ」とよばれ、その普及に業界全体で力を入れています。

「Siセンサーコンロ」の「S」は、Sセーフティーafety(安心)、Sサポートupport(便利)、Sスマイルmile(笑顔)、「i」はiインテリジェントntelligent(賢い)を意味しています。2008 年(平成20 年)4 月以降発売されたガスこんろはすべて、このSiセンサーコンロになっています(業務用のガスこんろ、可搬性のある1口こんろ〈鍋料理等で使用する移動可能なこんろ〉を除く。)。

ほか、お料理上手をサポートする早切れ防止装置をはじめ、温度調節や炊飯、湯沸かし機能など、さまざまな賢い機能を持っています。早切れ防止機能は、家庭用の2口または3口のガスこんろの2口とビルトイン型1口ガスこんろに標準装備されています。

② エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)

従来型の給湯器は、燃焼排ガスから出る約200度Cの熱(潜熱)は放出していましたが、エコジョーズはこの熱を回収することにより、熱効率を従来型の約80%から95%以上にまで向上させた高効率のガス給湯器です。

従来型の給湯器は、燃焼排ガスから出る約200度Cの熱(潜熱)は放出していましたが、エコジョーズはこの熱を回収することにより、熱効率を従来型の約80%から95%以上にまで向上させた高効率のガス給湯器です。

これまでの給湯器に比べてLPガスの消費量を13%も削減できるので、ランニングコストの低減が図れるうえ、CO2排出量も削減(13%)できるため、地球温暖化の防止にも貢献できます。

図:潜熱回収型給湯器

(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図

③ エコウィル(ガスエンジン給湯器)

エコウィル(ガスエンジン給湯器)は、「ガスエンジンユニット」と「貯湯ユニット」からなる高効率のガス給湯器です。LPガスや都市ガスを燃料とし、ガスエンジンで発電し、そのときに出る排熱でお湯が沸かせて、暖房できるガスエンジンコージェネ(熱・電併給)システムです。1kWの発電と、同時に発生する2.8kWの熱を給湯・暖房に有効利用することで省エネを実現します。

現状の「給湯暖房システム+火力発電」と比較すると、一次エネルギー消費量は21%、CO2排出量は32%も削減でき、地球温暖化の防止に貢献します。

太陽光発電などとセットで設置して、双方で発電(W〈ダブル〉発電)すれば、いっそう省エネ化が図れるとともに、売電メリットも高まります。

図:ガスエンジン給湯器の構造例

(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図

④ エネファーム(ガス仕様民生用燃料電池)

LPガス、あるいは天然ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電する燃料電池です。発電するときに発生する排熱でお湯を沸かして、給湯や暖房が行えるので効率的です。これにより温暖化を招くCO2の発生量を削減できるとともに、エネルギーのムダも省きます。

一般家庭でのCO2の削減量は、年間1.3トン、2,800㎡のブナの森が吸収する量に匹敵します。

燃料電池ユニットと貯湯ユニットからなり、LPガス用、都市ガス用とも、「エネファーム」の統一ブランドで平成21年春から発売されました。発電能力は1kW級です。

太陽光発電などとセットで設置して、双方で発電(W<ダブル>発電)すれば、いっそう省エネ化が図れるとともに、売電メリットも高まります。

図:エネファームシステム構成

(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図

このテキストは「よくわかるLPガスの保安と販売」(高圧ガス保安協会・エルピーガス協会)をもとに作成し、適宜引用しました。

5 LPガスと防災

(1)災害に強いLPガス

①LPガスの強み

LPガスは都市ガスや電力などの系統供給とは異なり、容器に充填したLPガスを各戸に配送する「分散型」供給を行っています。配管など供給設備の点検も短時間ですみ、異常があった場合も迅速に復旧させることができます。

②東日本大震災とLPガス

東日本大震災の被災地では、水道、電気、都市ガス、石油製品などの供給再開に相当の日数を必要としましたが、LPガスは、わずか数日で供給の再開しています。3月11日の地震発生後、全面復旧は4月21日(都市ガス5月3日、電力6月18日)LPガスは、復旧が早く、災害に強いエネルギーとして見直されています。

神奈川県LPガス協会・防災サイトより

(2)LPガス容器とバルク貯槽

①LPガス容器

一般家庭に設置されているLPガス容器(ボンベ)容器は、20kgタイプと50 kgタイプが普通です。そして、ガス切れが生じないように2本設置され、1本が空になると自動的にもう1本の容器からの使用に切り替えられる方式も一般的となっています。この50 kgタイプの容器はおよそ25立方mのガスが詰まっていて、一般家庭の約1カ月分のガス利用を賄います。

②ガスバルク供給

50kg容器で10本分以上のガスを貯槽するガスバルク供給も増えています。ガスバルク供給は建物の敷地に設置したバルク貯槽に、バルクローリー車という小型のガスタンクローリーから直接ガスを供給するものです。一般家庭のほか、病院、レストランなどに導入されています。

(3)災害対応LPガスバルク

①災害対応LPガスバルクの機能

LPガスのバルク貯槽と供給設備(ガスメーター・ガスホース・圧力調整器等)、消費設備(煮炊き釜・コンロ・暖房機器・発電機等)を組み合わせたシステムが「災害対応LPガスバルク」です。地震などにより電気や都市ガスが寸断されてもLPガスによるエネルギー供給を安全かつ迅速に行うことができます。

災害対応LPガスバルクは平時も災害時も同様に使用します。平時は厨房や給湯、そして空調の熱源として使用し、災害時は、電気や都市ガスの供給が止まっても、LPガスを燃料として発電を行うことで、避難所等における電気や熱源の確保が可能となります。

②学校など公的避難所での利用

災害対応LPガスバルクが設置された避難所は、照明はもちろん、小さなお子様やご高齢者の健康ケアのための暖房を確保できます。学校などでは給食調理室の活用で炊き出しもスムーズに行えます。また部室を活用したシャワーへの利用、校内放送システムによるアナウンスも可能です。

学校など公的避難所の災害対応LPガスバルクの導入は、補助金の対象となります。

③病院や高齢者施設での利用

災害対応LPガスバルクがあれば、病院や特別養護老人ホームなど、避難が困難な人のいる施設で、災害時に暮らしていくために必要なエネルギーの供給が可能です。

病院では、診察の安定継続をはじめ、待合室で受診待ち時の患者様の快適さを確保します。また、医療機器を正常作動に導き続けることで入院患者様の不安を払拭し、病院の信頼感の担保にも貢献します。

④ホテルやマンションでの利用

災害対応LPガスバルクを導入しているホテルは、災害時の営業継続が可能であり、近隣住民にも心強い存在となります。

また、マンションへの災害対応LPガスバルクの導入は、居住者や近隣住民の防災対策を大きく前進させます。⑤工場・事業所での利用

工場などではLPガスを原料や熱源としてだけでなく、災害対応LPガスバルクにより平時はLPガスを給湯や冷暖房に使用し、災害時はさらに発電を加えることで事業継続が可能となります。また、近隣の一時避難所として炊き出しなども行うことができ、地域社会に貢献します。

Copyright(C) lpgaskentei.jp All Rights Reserved.

ページトップへ戻る

ページトップへ戻る